新規サイト004のヘッダー

■古木家文書勉強会

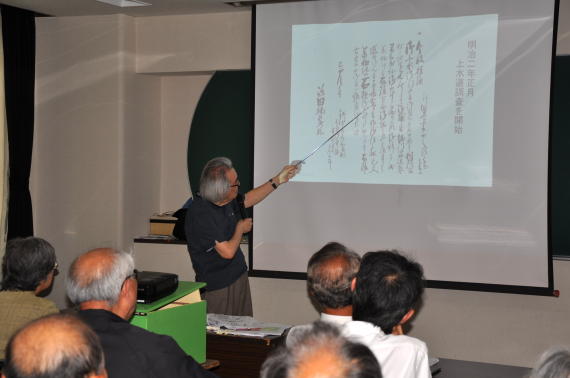

第5回古木家文書勉強会 |

|

★日 時: 平成26年6月11日(水) 14:00〜16:00

★会 場: つきみ野学習センター 304号室

★テーマ: 「古木家文書に見える江戸・明治時代の下鶴間村」

★講 師: 地域史研究家 内藤敏男氏

★参考図書:「相州高座郡下鶴間村公所 古木家文書目録二」

|

|

■勉強内容

一、初めての様式水路(横浜水道)

幕末横浜開港以来、横浜村は急速に発展し外国との交易が広がる一方で、コレラな

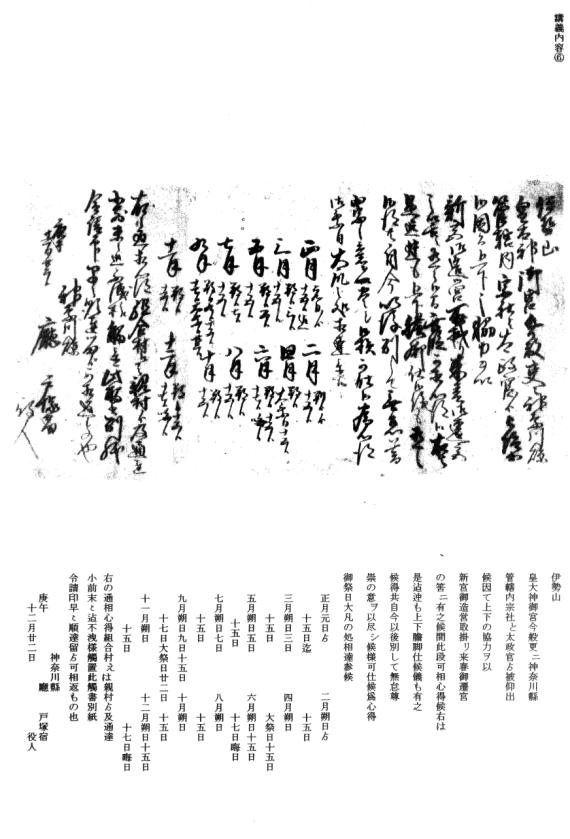

どの伝染病や、大火災が頻発し、飲料水も不足した。また、外国船への良質な給水が 必要であった。そこで、西洋式鋳鉄水道管を相模川上流から横浜へ通すことが決ま る。イギリスの水道設計専門家を招き、最新技術を使って水道施設が成功した。この 通過地域にあった下鶴間村では、水道道にあたる土地や伐採樹木を無償または格安 で提供などして、工事作業に多数が参加し、水道の完成へ協力した。かつての写真・ 地図なども利用しながら、横浜水道を探る。 二、廻状から見た明治政府誕生

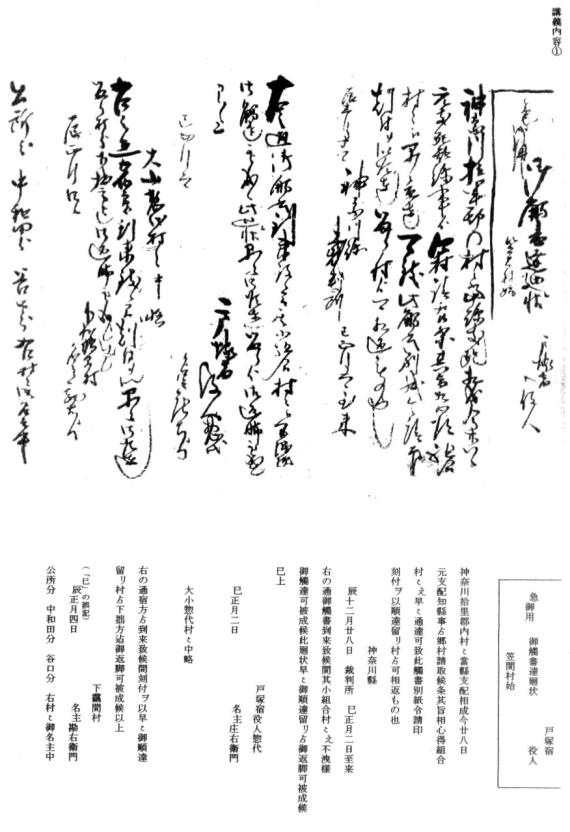

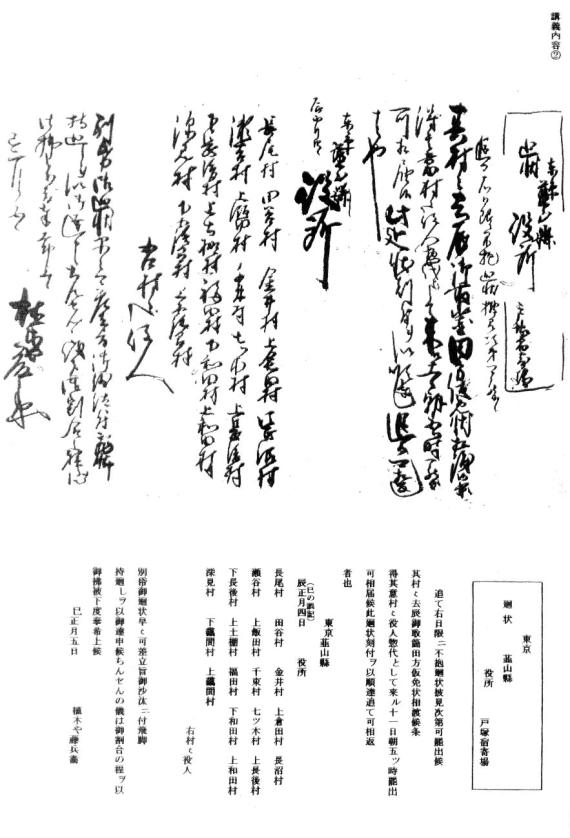

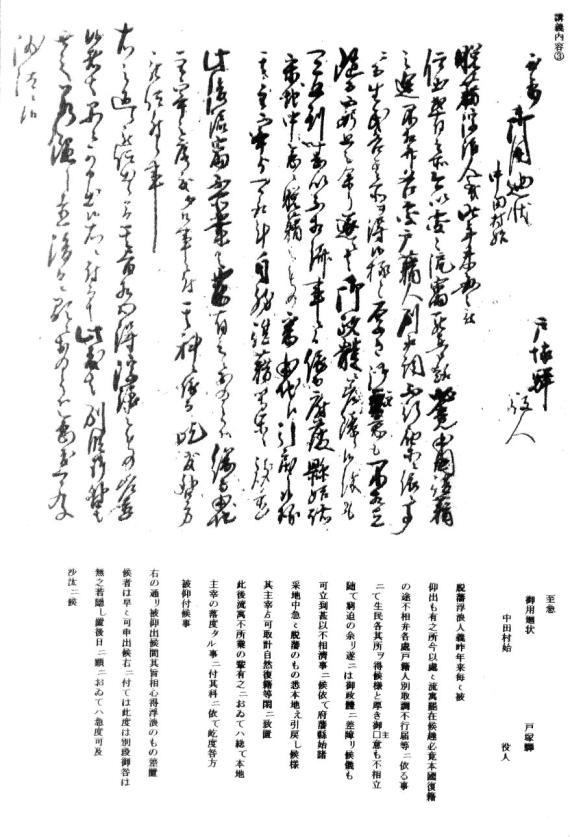

地元の古木家に残る古文書のうち、明治1年〜4年布達の廻状と請書を読み解く。そ

こから幕藩体制が崩壊し明治政府が誕生した時期に、新政権の目指した政治とはな んだったのか、これらの触書に対する請書などから読み取れる村の対応も探る。 |

◇ 勉強会様子1 ◇  ◇ 勉強会様子2 ◇  |

|

■下記は、勉強会で使用した資料の一部です。

|