新規サイト004のヘッダー

その2:じっくり版

|

|

◆◆ 文と写真と地図/内藤 敏男 ◆◆

|

|

■テングノハナ

|

|

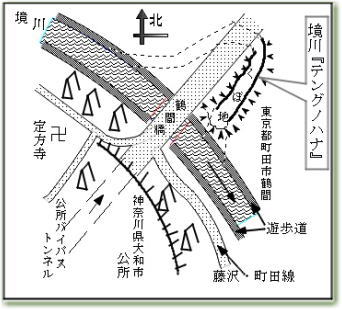

奇妙な土手に出くわしました。大和市の北端から境川の左岸を散策していて、鶴間(つるま)橋が架かる

地点で、首をかしげてしまいました。ぽっかりと窪んだ空地が50メートルも町田市内に突っ込んでいる、窪 地斜面はしっかり石積みしてあり土手上には竹藪が茂っている、ゆるやかなフック曲線を描くと、鶴間橋を 通る主要地方道藤沢・町田線で曲線は消え込んでいるのです。 この地点は川の改修前、テングノハナと人々は呼んでいたそうです。町田側から望むと、公所(ぐぞ)地区

の定方寺(じょうほうじ)の建つ高みは天狗の面であり、川の流れは天狗の鼻。道はその鼻の先で相州武 州を境する境川を、昔、渡っていました。境国山定方寺のある公所は天狗の隠れ里か、東の武州・江戸方 向に天狗は長い鼻をツンと突き出しています。 |

|

鶴間橋付近

『テングハナ』

|

|

■アクタ・アバレ・境川

|

|

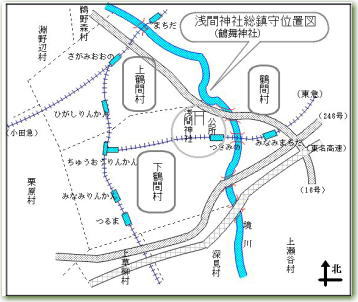

SSssSsS……、羊腸に似た屈曲を重ねて、以前の境川は流れていました。テングノハナはその一例で

す。左右にくねる川床は暴れ川の証拠でもあります。 昭和28年測量の「大和町全図」を広げると、大昔からよじれ流れる川の姿を見ることができ、唖然としま

す。相模原を南流してきた川が当時の浅間神社の北で跳ね返り、公所の岡の縁に沿って東流しすぐ南に 流路を転じて、またくねり曲がり流れていきます。カウボーイを振り落とすロデオの荒れ馬のような軌跡を、 川は描いているのです。 江戸時代、公所の名主だった古木昌子さんの家には、多くの古文書があります。文化13(1816)年3月

の『天文方書上(てんもんがたかきあげ)』には、「当村境川アクタ川と云」とあります。激流になると流れを 変えて、家も田畑作物も押し流し、日照りが続いて涸れると、たちまちアクタを深く折れ曲がる岸に散乱さ せるのか。現在、市の辺縁の林に放置されている、朽ちた自動車やオートバイ、アウトオブデートな電気器 具や家具類の風景を連想してしまいます。あるいは悪太郎の「アクタ」か、悪さを欲しいままにする暴れ小 僧を言ったのでしょうか。公所在住の佐藤利雄さんによると、かつては「アバレ川」と呼んだものだとか。 テングノハナを斬って落として完成した境川改修事業。川水をなだめなだめて下流に流す工事は、ゆる

やかな円弧の連続する河岸風景を造っています。短絡した新しい境川を鶴間橋から見下ろして、「アクタガ ワ」・「アバレガワ」と口にしてみると、……三百年ほど前、氾濫に難儀して川岸から岡へ移り住んだ定方 寺と村人の姿が、あぶり出しとなってきます。 |

|

■鎮守さまと氏神さま

|

|

境川を挟んで、上鶴間・下鶴間・鶴

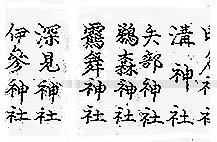

間と名の付いた村落が広がっていま す(相模原市南部・大和市北部・町田 市西部に相当)。この3か村は南北7キ ロ東西4キロほどの長方形を形作って いて、中程を境川が流れ、中央部には 一番高い岡が座っています。どの村落 でもそうであるように、鶴間でもこの 100メートル弱の岡の上に神が祀(ま つ)られました。3か村が崇敬する「鶴 舞神社」です。 文亀3(1503)年、北条早雲が作らせ た『相模国旧社北条神名録』(古木文 書)には、鵜野森(うのもり)・鶴舞(つる まい)・深見(ふかみ)の3社がこの近辺 |

|

|

の神社として記載されています。鶴舞神社の創立を伝える 文書類はないが、神名録に登場するからには、新参の社で ないことは確かです。 一方、公所の子之社(ねのしゃ)と住吉社(すみよししゃ)は、鶴 舞神社よりもさかのぼる年代からあった古い社(やしろ)。地元の 社として、まず一集落の誕生の時から村人たちは社を建てたはず だから。 |

|

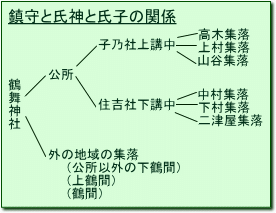

ひとかたまりの氏族が1つの氏神さまを持ち、これを

縁(よすが)に営み暮らす、のちに同族が増え農地も広 がり地域が発展していき、ほかの氏族たちも集まり集 落は大きくなる・・・しかし最初に建てた氏神さまを共 通のウブスナとして崇敬し続けていく・・・。 これが個々の集落の持つ郷社の姿と思われます。

公所では子之社・住吉社がこれに当たるでしょう。 同様の自然環境をともにするいくつかの郷社の氏子

たちは、さらにひとつの鎮守さまを共有した・・・数集 落・数大字の規模で一つの神社を造った・・・。これが 総鎮守であり、鶴舞神社に相当します。 |

|

|

■最高所に富士塚を盛る

|

|

総鎮守鶴舞神社の建つ岡の頂上からは、大山・丹沢の山並みが西に望め、その山塊の上に冨士が遠

望できます。 江戸時代に富士信仰が盛んになります。信仰団体「冨士講」の開祖は長谷川角行(かくぎょう)(1541~

1646)といい、冨士の人穴で断食・爪立・不眠の修行を積んで、冨士の仙之大菩薩を造物主とする教義を 布教したことに始まります。 このころ、冨士詣が盛んになり、各地では小富士を築いてこれに詣でることがはやります。江戸には数十

の富士塚が雨後のタケノコのように生まれたといいます。 |

|

江戸切絵図「内藤新宿千駄ヶ谷辺図」では瑞圓寺の境内に

寺よりも高く富士塚が描かれているし、「大久保絵図」の西向 天神境内にも一際高く「不二」がそびえ、宝泉寺には「高田冨 士」という名所が書き込まれているといった次第。だから、切絵 図の絵図1枚に、1つ2つの富士塚を見付けるのは意外に容易 なこと。まったく、驚かされます。 宝永4(1707)年、冨士の中腹が大爆発して、こぶのような宝 永山が誕生したことがあります。この時、関東一円にも多くの |

|

灰を降らしました。昼間でも行灯をつけ、笠・合羽姿で往来しなければならなかったと記録されています。

村々では降灰を浴び数年間は天候不順となり、凶作が続きます。しかも川流が変わったり川床が埋まる などして、冨士噴火の難儀は多くの百姓を襲いました。 なぜか、この宝永4年、公所の総鎮守を再築しました。神社に残る棟札には「宝永四年」「浅間(せんげ

ん)神社」と書かれています。この時、神の加護を一層高めるために、「鶴舞神社」に冨士浅間を勧進し、社 名も「浅間神社」に変えたのでしょうか。そして宝永の冨士大爆発の降灰を使って霊験あらたかな富士塚を 造ったとも考えられます。 この浅間神社には大小二つの富士塚が築かれています。神社跡の岡に登れば、その一つがうっそうとし

た茂みの下に隠れているのが分かります(写真参考)。現代の開発が進むまでは、もう一つの大きい塚が 聳えていたそうです。公所の旧家北島忠義さん(泉の森の郷土民家園へ江戸末期建築の自宅を寄贈) は、回想します。 「6~7メートルはあっただろう、傾斜の急な塚だった、這い登って頂上から北を眺めやると、周りの高木の

梢を越えて、広々とした相模原が見渡せたものだった」 ピラミッドでも造るよう、多くの農民の素手が大量の土砂を遥か下から担ぎ上げ、近在にない「富士塚」を

造った・・・。その労苦や冨士参詣(さんけい)の出来ない人たち(女子と多くの農民たち)がこの富士塚に詣 でて幸を願った信仰も、しのび思われます。 |

|

■富士山のあった公所

|

|

古木昌子さん所蔵の江戸期の文書を拝見すると、「冨士山」の名が公所の地名として幾度か出てきます

(「山」とは平地にこんもりと茂る森林を指していう言葉)。文書とは境川の堰(せき)を修理する時、工事の 材料である木を公所の「冨士山」を伐採するかどうかで、公所と目黒が争う文書です。また、下鶴間大山道 に面する長谷川賢太郎さん所蔵の古地図(万延元年『下鶴間絵図』)には、「字富士山」と地名が書き込ま れています。位置は浅間神社の南です。 考え合わせると、浅間神社あたりの森林を、「富士山」と呼んだ時期があったことと、鎮守の森辺りはか

なり広い樹林帯であったことを推定させます。 富士塚を峠として道が南北へ通っていました。鎌倉・八王子間の街道で、今の16号線に近いルートで

す。冨士浅間に詣でる道であることから、別名「フジケードウ」と呼んでいたと、公所在住の佐藤利雄さん は記憶しておられます。西にも細い坂道があり、谷戸川近くに庵(いおり)を結んでいた神主古木宮内が、 浅間神社に通った急坂なので、「宮内坂(くないざか)」と人々は呼んでいたともいわれます。 今使われてない地名や道の呼び名も、掘り起こしてみると、時代時代のそこでの暮らしが分かるような

気がします。(未完) |

| ※無断で転載・転用することはご遠慮ください。ページを印刷し、資料等と して複数の第3者に配布したい場合は、事前にメールでご相談ください |

ダイジェスト版へ

やまと歴史散歩メニューへ

TOPへ